从“烧手机”到“利润暴跌”:三星电子遭遇56年来最严峻危机

本文来自微信公众号:凤凰网财经,作者:凤凰网财经,题图来自:视觉中国

1995年,三星集团原会长李健熙站在韩国古米镇的工厂前,当着2000多名员工的面,亲手点燃了价值5000万美元的缺陷手机。而在此十年前的1985 年,中国企业家张瑞敏在海尔(青岛电冰箱总厂)抡起大锤,砸烂了76 台不合格的冰箱。

张瑞敏成就了海尔,李健熙缔造了三星。这把火,烧出了三星“质量第一”的铁律,也烧出了一个全球科技帝国。

30年后,2025年第二季度,全球最大的存储芯片制造商三星电子却迎来了另一场“烈火”。财报显示,其营业利润同比暴跌55%,半导体业务利润骤降94%,原因是HBM芯片出货延迟,以及美国对华芯片出口限制令继续拖累三星关键的半导体部门。三星集团正面临创立87年以来最严峻的考验之一。

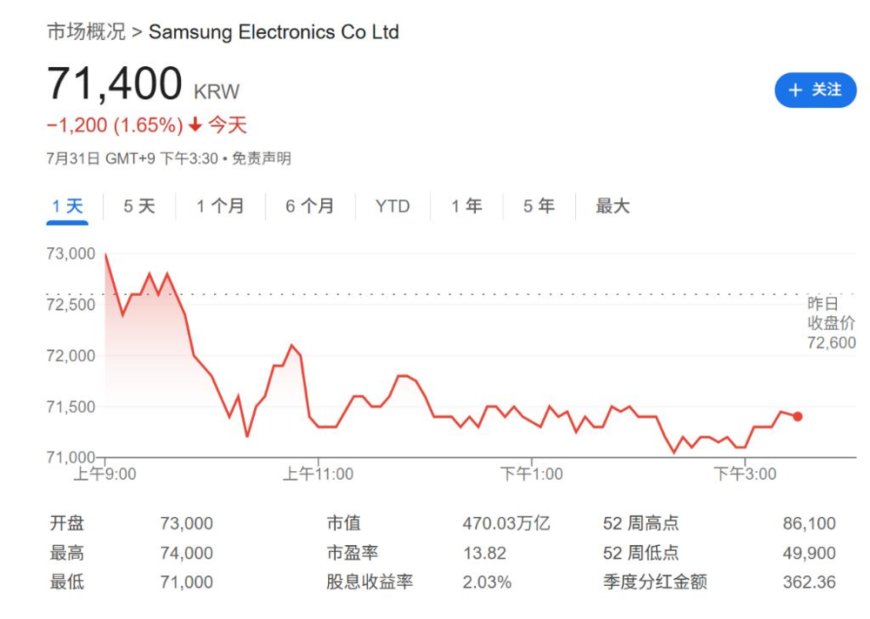

7月31日,三星股价盘中一度下跌1.65%,反映投资者对其芯片业务表现的担忧。这一次,三星还能靠“破釜沉舟”扭转乾坤吗?

盈利“滑铁卢”

毫不夸张地说,三星集团是韩国第一财阀。这个庞大的商业帝国已经渗透到每个韩国人生活的方方面面。从出生时的三星医疗,到上学用的三星平板,再到工作时的三星办公设备,甚至退休后的三星人寿保险。三星电子占据全球消费电子和芯片制造的龙头地位;三星重工稳坐世界第二大造船厂交椅;三星人寿则位列全球保险业前15强。

三星的崛起,堪称一部“逆天改命”的商战传奇。三星集团成立于 1938年(前身为“三星商会”),三星电子则是三星集团旗下最大的子公司,也是其核心业务支柱。

1969年,三星电子成立时,只是日本三洋的贴牌代工厂。1983年,李健熙力排众议,押注半导体,甚至喊出“即使只有我一个人,也要做下去”的豪言。1997年亚洲金融危机,三星裁员30%,却逆势加码存储芯片,最终在2002年超越索尼,成为全球消费电子霸主。

2012年,三星手机全球销量超越诺基亚,登顶世界第一。2017年,其半导体业务又击败英特尔,成为行业龙头。彼时的三星,左手掌控全球40%的存储芯片市场,右手握着智能手机的王座,风光无两。

此次三星的财报惨剧,核心源于半导体业务的崩盘。这个曾经让三星击败英特尔、登顶全球市场的“现金牛”,如今却成了最大的拖累。财报显示,半导体部门营业利润仅剩4000亿韩元(约2.9亿美元),为六个季度以来最低,同比暴跌94%。

这一核心业务的惨淡业绩凸显出三星在利润丰厚的人工智能领域已大幅落后。在该领域,SK海力士在高端存储芯片市场占据领先地位,而台积电则主导着代工芯片制造。

2025年的全球AI芯片市场,本应是三星的主战场。然而,美国对华AI芯片出口禁令,让三星的先进制程芯片无法进入中国市场,导致晶圆厂产能利用率大幅下降。更糟的是,在关键的HBM(高带宽内存)芯片竞争中,三星落后于SK海力士,未能拿下NVIDIA的大单。

近年来,三星电子的财务业绩陷入了长期的疲弱困境。三星在声明中表示,其芯片部门的盈利降低,主要是因为美国对中国出口限制导致其存储芯片的库存价值减记。

中国市场“冰封”

尽管三星在全球仍是手机和半导体巨头,但在中国,它的存在感已微乎其微。

从市场调研机构Canalys发布的2025年第二季度中国大陆智能手机市场报告显示,2025年Q2中国大陆智能手机出货量为6780万台,同比下滑4%。市场前五的厂商依次为华为、vivo、OPPO、小米、苹果,不见三星身影。

2013年,三星曾以20% 的份额统治中国智能手机市场,每卖出五部手机就有一部是三星。彼时,华为还在运营商渠道挣扎,小米刚刚起步,而三星凭借高端Galaxy Note和中端A系列,稳坐中国市场头把交椅。

然而,盛极而衰的转折来得猝不及防。

2016年,Galaxy Note7的“爆炸门”成为三星命运的转折点。当年,三星Galaxy Note7因电池缺陷在全球范围内发生多起爆炸事故,公司被迫召回并停产该机型。尽管三星迅速在全球展开危机公关,但在中国市场,其处理方式却引发众怒,最初并未纳入中国区召回,直到中国消费者集体抗议才被迫跟进。

这一事件彻底动摇了中国消费者的信任。与此同时,华为、小米、OPPO、vivo等本土品牌迅速崛起,凭借更符合中国用户习惯的系统、更激进的营销和更高的性价比,逐步蚕食三星的市场份额。

即便Galaxy S25系列全球热销,但在中国,它依然无法撼动苹果和华为的地位。三星Galaxy S25 系列定价 6499-13699 元,与国产旗舰相比缺乏差异化优势。

根据商业观察者数据,到2025 年第一季度,三星手机在中国的市场份额已经暴跌至 0.77%,彻底跌出前五名,被归类为 “其他”品牌。与之形成鲜明对比的是,华为、小米、OPPO、vivo 四大国产品牌合计占据 68% 以上的市场份额,仅小米一家的出货量(1330 万台)就超过三星在中国全年的销量。

这种溃败在折叠屏市场尤为惨烈。2021 年三星曾以 29% 的份额领跑中国折叠屏市场,但2025 年第一季度其份额仅剩 3%,被华为(76.6%)、荣耀(9.1%)等品牌碾压。溃败的背后,是三星一系列战略失误的集中爆发。

2019年,三星关闭中国所有手机工厂,将产能转移至越南,但这一决策反而加剧了成本压力。越南基层工人月薪约2300-2400 元,虽低于中国,但生产效率仅为中国工人的60%,加之关键零部件(如京东方供应的OLED屏幕)仍需从中国进口,实际成本不降反升。

渠道方面,三星在中国的自营门店不多,主要依赖苏宁易购等合作伙伴,而华为、小米通过“千县计划”将门店开到了乡镇一级。在快充(国产旗舰已普及100W)、影像(华为XMAGE、小米徕卡联名)、系统本地化等方面,三星都已明显落后。

多位三星手机用户反映产品存在严重质量问题。据消费者投诉,售价4000元起的三星S23系列存在异常发热、续航差等问题,有用户称,“三星手机导航15分钟耗电20%”。更令消费者不满的是售后态度,有三星S24 Ultra用户反映新机出现信号问题,售后仅同意拆机维修拒绝换新。多位用户表示,三星手机品控下滑严重,8000元旗舰机使用两个月就需维修,售后却以“过换机期”为由推诿。目前,相关投诉在社交平台持续发酵,消费者呼吁三星正视问题。在黑猫投诉平台上,有3400多条关于三星手机的诉求,多涉及手机故障、不提供三包服务、保修期内拒保等问题。

更让三星头疼的是,美国禁令不仅影响了手机业务,还重创了三星半导体对华出口。长江存储、长鑫存储等本土企业趁机崛起,逐步蚕食三星的市场份额。

在三星面临前所未有的经营危机之际,李在镕正试图重拾父亲李健熙的“破釜沉舟”精神。这位新任掌门人祭出了三星历史上最激进的转型策略:一方面与特斯拉达成价值165亿美元的AI芯片供应协议,试图为陷入困境的代工业务注入强心剂;另一方面全力冲刺2nm制程量产,在先进制程领域与台积电展开殊死搏斗。

然而,这一次三星面临的挑战远比想象中更为严峻。李在镕不仅要应对半导体行业的周期性衰退,更要在地缘政治的惊涛骇浪中艰难前行。这位继承者站在了命运的十字路口:对内,他必须打破三星盘根错节的财阀架构,重振这个商业帝国日渐式微的创新基因;对外,则要在韩国国内日益高涨的反财阀声浪中,为三星寻找新的生存空间。

就在美国加紧对华技术封锁之际,李在镕却悄然开启了“中国攻略”。2025年初,这位掌门人不仅出席了北京的中国发展高层论坛,更亲自造访小米汽车工厂和比亚迪总部,寻求合作机会。这一系列动作印证了他今年年初在内部会议上的发言:“三星已经处于生死存亡关头,真的打不过中国。”

从李秉喆的贸易起家,到李健熙的半导体豪赌,三星的崛起始终伴随着“孤注一掷”的魄力。但如今,面对中国市场溃败、芯片寒冬和AI竞赛的三重围剿,三星能否再次上演绝地反击?答案或许藏在李健熙的那句名言里:“除了老婆和孩子,一切都要变。”

本文来自微信公众号:凤凰网财经,作者:凤凰网财经

你的反应是什么?

喜欢

0

喜欢

0

不喜欢

0

不喜欢

0

喜爱

0

喜爱

0

有趣

0

有趣

0

愤怒

0

愤怒

0

悲伤

0

悲伤

0

哇

0

哇

0