大暴雨,又来了?极端降雨预报难在哪

本文来自微信公众号:每日经济新闻 (ID:nbdnews),作者:丁舟洋、王紫薇,编辑:段炼、陈俊杰、盖源源,校对:赵庆,原文标题:《暴雨大暴雨,又来了!北方地区夏季暴雨主要受什么影响?极端降雨预报难在哪?知名专家解读……》,题图来自:视觉中国

酷暑难熬,高温热浪与极端暴雨频发。北京遭遇持续147小时的降雨,台风“竹节草”给江浙带来强降雨,川渝地区持续“桑拿天”⋯⋯

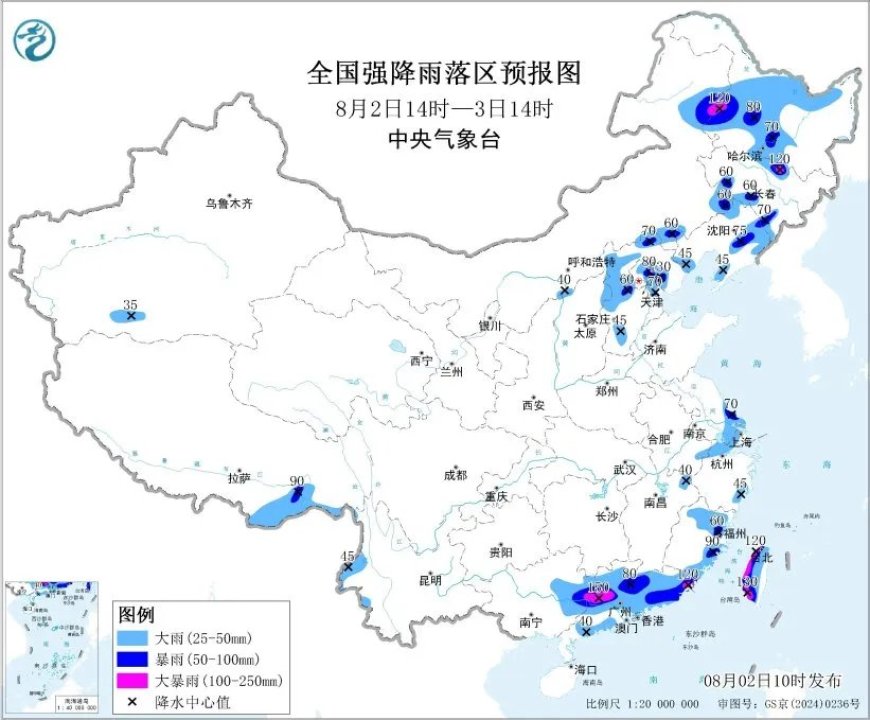

8月2日,江苏等地仍有强降雨,北方降雨也逐渐增多。中央气象台预计,明起苏皖一带的降雨会明显减弱;多地未来三天降雨较为频繁。

中央气象台2日10时发布暴雨蓝色预警,预计2日14时至3日14时,内蒙古中东部、黑龙江中西部、吉林中西部、辽宁、河北中北部、北京东北部和西南部、天津中北部、山西北部、江苏南部、上海中西部、浙江北部和东南部、安徽东南部、福建东部、广西东部、广东、云南西部、台湾岛、西藏东南部等地部分地区有大到暴雨。其中,内蒙古东北部、黑龙江西部和南部、吉林北部、河北北部、福建东南部、广西东部、广东中北部和东南部沿海、台湾岛西部等地部分地区有大暴雨。

中央气象台2日10时继续发布强对流天气蓝色预警,预计2日14时至3日14时,内蒙古东部、东北地区中西部、华北北部、江淮东部、华南东部等地的部分地区将有8级以上雷暴大风或冰雹天气,其中,内蒙古东南部、黑龙江南部、吉林中西部等地的部分地区将有10级以上雷暴大风,最大风力可达11级以上,局地不排除出现龙卷的可能性。西北地区中部和东北部、内蒙古中东部、东北地区、华北中北部、江淮东部、江南东部、西南地区南部、华南等地的部分地区将有小时雨量大于20毫米的短时强降水天气。其中,内蒙古东南部、吉林西部、河北中部、北京东部、天津北部、江苏东部、广西东部、广东中部等地的部分地区小时雨量大于50毫米,最大可达70毫米以上。

一个事实是,随着全球气候变暖,我们还将面临更频发、广发、强发、并发的极端天气事件。以极端降雨为例,其精准预报难度在哪?如果无法苛求极为精准的预报,预警链怎样有效运转才能将灾害损失降到最低?

带着这些问题,《每日经济新闻》记者(以下简称NBD)专访了北京大学物理学院大气与海洋科学系教授张庆红。她专攻中尺度气象学方向以及与其相联系的严重灾害性天气研究,同时担任联合国世界气象组织High Impact Weather Project(高影响天气项目)国际协调办公室主任,致力于推进冰雹、暴雨等高影响天气的研究、国际合作及公民科学。

大气的不稳定性越强,大气的可预报性就越低

147小时,集中在京郊,这是北京有气象记录以来持续时间最长的暴雨过程。虽然前期降雨量比较温和,但已把山区的泥土泡软了,夜间一个局地强降雨,就易引发突发性山洪灾害。

NBD:极端降水的精准预报目前真的很难做到吗?

张庆红:造成这次夜间强降雨的天气系统,是密云地区一个突发的中尺度对流系统(空间尺度50公里左右),其生成后移动慢,就造成了局地持续性强降水。像这种空间尺度较小的突发性对流系统,可预报性较低。相比之下,像台风这样空间尺度较大,生命史较长的非突发性天气系统,很早就可以用卫星等观测工具捕捉到它的出现与移动。

举例而言,我们此前研究过2021年郑州“7·20”特大暴雨,得出的最重要结论是:这场暴雨如果再发生一次,以目前的科学发展水平,我们仍很难预测到“具体哪个小时将在郑州降下201.9毫米的雨水”,也就是对极端短时强降水很难做定时、定点和定量的预报。

今年5月到7月,我参加了一个美国的大型冰雹观测计划。观测计划由全球100多位研究人员组成,投入上千万美金,配备了4部移动雷达车等现代化观测设备。我们两个月时间,每天早上做预报,预测在哪个地点、大概什么时间段会出现冰雹天气,然后根据预报结果追雹。结果是,一共预报了24个冰雹日,大概5~7次地面没有发现冰雹。这已是目前世界高水平的预报,仍然存在不确定性。

NBD:精准预报极端降雨面临的主要挑战是什么?

张庆红:极端降水的可预报性受限于目前的观测系统、天气预测模型,以及天气系统本身的动力过程等。观测系统的误差来自观测设备本身,还有观测系统空间分布引起的可代表性误差。即使观测系统和天气预报模型是完美的,极端降水的可预报性仍然受其本身的非线性等动力过程约束。

总体而言,极端降水的可预报性在气候变暖的背景下面临更大的挑战。大气温度升高,可以容纳水汽的能力也随之增加。可以这么理解:大气中贮存的“能量”更高了,这个能量一旦被释放,它就可能产生更强的降雨。大气的不稳定性越强,大气的可预报性就可能越低。

NBD:北方地区夏季暴雨主要受什么影响?

张庆红:大气环流是影响地球降水空间分布和强度的核心因素之一。2022年7月20日,河南暴雨之后,我和我的学生把1979年—2021年发生在华北平原所有的大气环流型做了一个统计和分类,归纳出图中这9个类型。

各环流型下极端降水(EP)事件频率。其中X代表至少发生过一次特大暴雨(日降水量超过250mm)的站点。颜色代表EP事件频率,浅灰色阴影表示海拔高于500m但低于1500m,深灰色阴影表示海拔超过1500m。

郑州暴雨属于T8型,这次北京极端降水事件的大气环流也属于这一类。历史上这种环流型在北京地区产生过极端降水,不同的彩色代表不同的频率,X代表“24小时降水量超过了250毫米”(特大暴雨标准)。可以看到,(1979年—2021年)北京地区极端强降雨已出现5次以上,红色代表出现了5~6次,紫色代表出现次数大于等于7次。

NBD:可不可以这么理解,T8天气环流型一般夏季就会出现在华北?

张庆红:只能说,夏季出现的可能性大,从1979到2021年这43个夏季中,T8出现了316天,其中有43天发生了极端降水事件,而且43天中40%是连续出现的,产生洪涝灾害的概率高于其他环流型。此外,T8型下,极端降水事件分布在沿着山脉的平原地区,尤其是拥有众多人口的河南、河北和北京所在的喇叭口三角地形区,容易造成较大的社会影响。

这与副热带高压的夏季北移有关。副热带高压偏北时,华北地区较强的气压梯度力,驱动西南风或者是东南风,把更多的水汽带来。你可以想象这是一条大气的河流,它不停地把水汽往这里搬运。北京就是这个碗底,京郊的山就是碗的边缘——大量的水汽在这个地形附近抬升,这里就会不停地下雨。此轮北京暴雨已经过去,但仍处于“七下八上”(7月下旬,8月上旬会出现暴雨天气)的北方汛期,所以仍需防范后续暴雨的可能性。

NBD:还有哪些极端天气在预报上有难度?

张庆红:雷暴、冰雹、龙卷风等极端天气因其空间尺度小和突发性,均很难预报。世界气象组织把野火也归为极端灾害天气,起火原因多样,目前也很难预报。

热带变宽,整个热带的北界和南界都扩展了

2024年7月23日,欧盟气候监测机构发布报告称,全球在7月21日经历了有记录以来最热的一天。标志着全球变暖趋势已迈过了又一个令人警醒的里程碑。

NBD:全球更高频的极端天气与全球变暖有关系吗?

张庆红:全球变暖让极端天气事件的频率增加、强度增强,这件事是肯定的。但具体到某一次极端天气上来,比如这次北京极端降水是不是全球变暖引发的?那还有争议。

现阶段我们发现,全球变暖已经导致局地大气环流发生了变化。比如,美国西雅图以往每年冬天几乎一直下雨,但去年冬天的西雅图明显雨水减少。与此同时,原本冬季天气还可以的温哥华,去年冬天却几乎天天下雨。所以有人就怀疑冬季的雨带是不是往北移了?

NBD:副热带高压的北移是真的吗?进而会带来北半球雨带的北移?

张庆红:今年夏季副热带高压的确较往年同期偏北。一些科学家提出,副热带高压平均位置可能已经发生北移。

全球气候变暖指的是全球平均温度升高,但不意味着全球每个地方的气温都升高了,也许个别地方平均温度还降低了。局地热量收支的变化可能就导致了大气环流的变化,这一改变已带来目前大家公认的一个事实——热带明显变宽了,整个热带的北界和南界都扩展了。

如果全球持续变暖,大气中的不稳定能量会越来越强。那么一旦触发,就很可能造成更强的极端降水,包括龙卷风、冰雹等极端天气。

前年欧洲地中海地区发生了一次超大冰雹。在这场冰雹发生前期,当地经历了持续一个月的高温热浪,高温热浪刚刚结束之际,意大利下了非常大的冰雹。

极端天气预警,不再只是大气科学的问题

在张庆红看来,大气科学是与民生非常贴合的领域,公众非常有必要参与到大气科学研究的科学项目中。她的课题组曾面向公众发起“冰雹换玛瑙”的活动,收集大家捡到的冰雹。

NBD:当气候变暖让极端天气更高频,全社会应如何应对?

张庆红:这是个很复杂但也很重要的问题。其实早在几年前,世界气象组织就提出“全民早期预警”倡议(Early Warning for All),目的就是在全球变暖背景下,更好地保护地球上的每一位公民,特别是发展中国家和欠发达地区人民的人身安全,免受极端天气事件的威胁。

这对全球各国来说都是很大的挑战。下面这张图比较形象地展示了从上游观测到天气预报、灾害预报、影响预报以及预警的各个环节,在这个链条里,当预警信息从观测到预报逐层往下发放,链条中所有信息都要完整、正确并及时传递至下一环节。

链条的六个环节中间隔着五道壕沟,都需要用一座座“桥”来将它们搭建起来。任何一座“桥”出现一点问题,就可能导致满盘皆输。所以我们提出一个概念:预警链的有效运转需要全社会协同合作,政府、科研机构、媒体、公众,缺一不可。

NBD:所以极端天气预警不再只是大气科学的问题?

张庆红:对,它是跨学科、跨部门的系统工程。比如你们作为媒体,通过传播科学知识、解读风险信息,也是这个链条中的一环。

比如最后一个环节,涉及心理学范畴。我们所有的预警里,有时候会出现空报的情况。就像“狼来了”一样,一旦出现空报,公众就会降低对下一次预警的信任,所以我说这是一个综合的学科。

NBD:我们的城市是不是也需要建立相应的机制,去适应这种极端天气?

张庆红:我了解到的情况是,我们的城市建设,比如说它的排水能力,几乎都是按照历史数据,比如过去几十年最大降雨量,这样的数值做参考而设计的。如果极端降水强度增加,那这个标准就不够匹配,就可能造成城市内涝多发。如果建设未来的新城市,那我们需要把全球持续变暖的因素考虑进来,更新建设理念。

但对于已经建成的城市,硬件方面短时间很难改善,我个人认为要用后天补救的方法,“软件建设”非常必要且重要。也就是让预警链条更有效地运转,比如特大暴雨预警时,转移预案的敏捷启动。

NBD:公众在预警链条中可以起到怎样的作用?您之前发动公众参与收集冰雹,这对极端天气预警的研究有什么帮助?

张庆红:公众在预警链条的所有环节都可以扮演重要的角色,他们可以提供最新的大气观测和灾情实况,帮助政府决策者在灾害发生时以及灾后救援作出正确决策,以及各种预报模型的验证。

冰雹这种极端天气对我们的生活有很大的影响,属于“高影响天气”。今年北京5月13日那次冰雹,新闻报道第二天北京车险理赔排队要五六个小时。冰雹除了破坏农业作物,对清洁能源设施的影响也很大,光伏面板在冰雹发生时会受损。但是目前我们对冰雹大小的预报能力还有限,这是因为缺乏对冰雹增长精细物理过程的了解。

世界上没有完全相同的冰雹,冰雹中凝结着丰富的气象信息(受访者供图)

冰雹发生的时候,我们没办法飞到云里,去观测它形成的物理过程。但冰雹形成过程中会经历不同的大气层结:冰雹形成起初于一个小的雹胚;经过在云中和过冷水滴碰并增长,慢慢变大⋯⋯所以每一颗冰雹都“冻结”了很多大气的信息。我们拿到冰雹以后,把它一层一层剥开,分析每一层冰的化学物理特征,就可以反演它所经历的不同层结的环境特征。这有助于未来我们更精准做冰雹大小的预报。

你的反应是什么?

喜欢

0

喜欢

0

不喜欢

0

不喜欢

0

喜爱

0

喜爱

0

有趣

0

有趣

0

愤怒

0

愤怒

0

悲伤

0

悲伤

0

哇

0

哇

0